機関区モジュールを作る

|

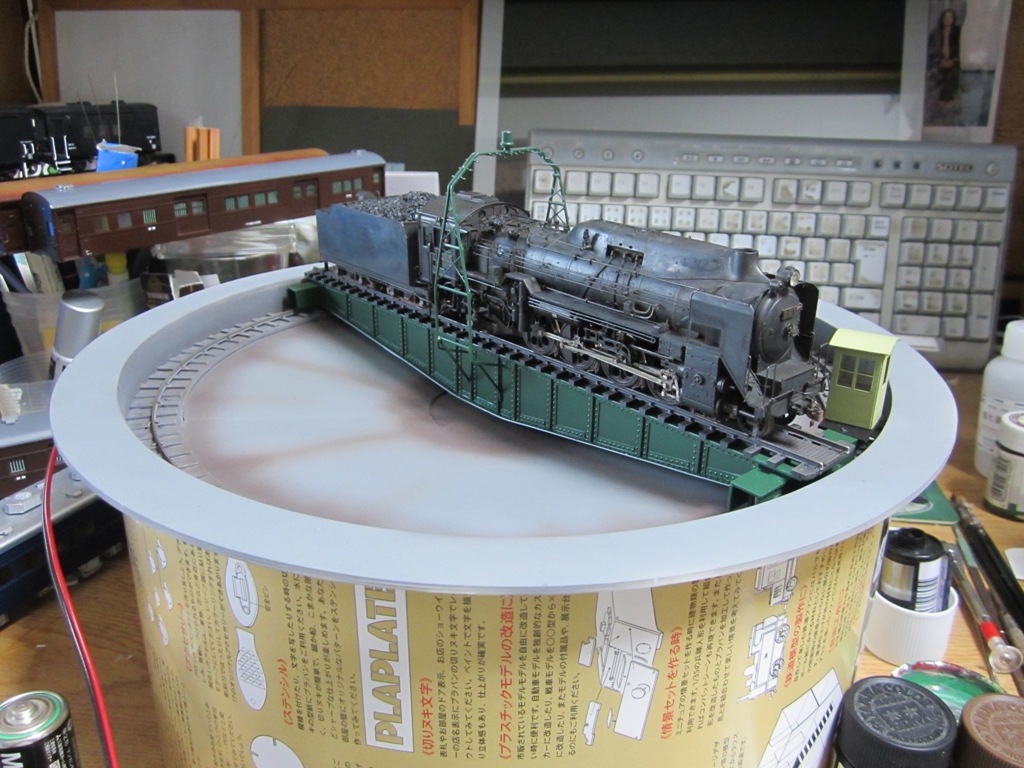

最新へジャンプ R6/12/02まで 気が付けば師走。毎年同じことを言っている。父のパーキンソン病は着実に進行しているのだけど、今のところ小康状態なので是非この調子で新年を迎えたいものです。いつまでも長生きして欲しい。 蒸気機関車が増えきたことだし、一応転車台もあるので、憧れの機関区モジュールを作ってみようと思う。 機関区を構成するストラクチャーと言えば、メインと言っても良いのが転車台。うちにあるのはこちら。  フクヤHOゲージ日本型転車台上路式です。 購入したのは2015年8月でした。後には珊瑚模型から本格的な転車台が発売されたけど、万年手元不如意の我が身には届かぬ高嶺の花。それと比べるべくもないけど、あたしにはやっと手に入れた転車台でした。 それから幾世、ずっと出しっぱなしで眺めてきたけど完成蒸機も5台に増えた今、機は熟しました。 モジュールにして、周りに線路を配置して、動かせるようにしたい。できればクラブレイアウトに接続して、メンバー皆さんの作品を並べられたらさぞ壮観だろうと、夢は広がるのです。 配置図の素案です。 転車台モジュールと扇形庫のモジュール、給炭給水線・入線・出線のモジュールと3つに分かれます。 転車台のサイズはピットの直径270mm、レール面より下方の深さ120mmで、まずピット下の駆動系を何とかしたい。でないとモジュールの高さが120mm以上必要になっちゃう。 ピットの下にタミヤのギヤボックスがあり、シャフトで桁と繋がっています。まずこの駆動系をバラします。 悪戦苦闘の結果、なんとか桁を引き抜きました。 製品は分解を考慮された構造ではないので、ピット下の支持材などは無理やり引き剥がしました。もう後戻りできません。 次にボードから、ピット部分を切り抜きます。 ボードは900×300×4mmのシナベニヤです。 ピットの縁径400mmを罫書いて、糸鋸で切り抜きます。 おっと、線路の罫書きを忘れるところでした。角度はもちろん9度です。 パネルを切り抜いて、ピットをはめ込みました。 転車台のピット下は30mmあり、そこに駆動系としてプーリーかギヤを組み込もうと思うと深さ40mmは欲しい。ホームセンターで手軽に買える木材が30mmの上が45mmだったので、1820×45×12を枠板としました。 理想は床から線路面までの高さ32mmですが、ピット下に駆動系を組み込もうとする限り無理そうです。それでも32mmに近づけたいので、いろいろ検討します。 組立途中のデゴイチを載せてみました。 結構桁長に余裕があります。 ん、こんなに余裕があるもんだっけ? 転車台は大きくて20m、1/80で250mmですが、こちらは270mmある・・・。ええ? フクヤの能書きを見ると「シロクニまで載せられます」とあります。まあ確かに乗るのですが、もう少しスケールに近くても良いんじゃないか、・・・きっとここでも16番ナイズの影響なんだろうな。ちなみに自作シロクニの車輪長はギリ250mmなので、スクラッチできるなら250mmで作ってやろうかと、真剣に考えたのだけど、・・・いつ完成するか分からないので止めました。 線路を配置してみました。 モジュールの幅を300mmにした理由がこれ。300mmはエレクターに収まるサイズなのです。これで常時飾って動かせるというワケ。 いい感じです。 R6/12/03まで 今日は暖かかった。日が当たる場所では汗ばむくらい、12月なのに。まあ週末から寒くなるらしいけど。今週末はカイシャの忘年会。お金は模型作りやら、クラブ活動に使いたいのに・・・トホホ。 模型は眺めてばかりではなく手を動かす、上手くいく気がしなくても手を動かして進捗させるのだ。 駆動をどうしようか。モジュール高さ32mmに収めるためにはピット下にスペースはない。それなら実物同様、桁の両側の車輪を走らせるのはどうだ?軸距31mmのインサイドギヤを組み込むことを真剣に検討してみたけど、車輪は10.5mmでも大きく、Nゲージ並みに小さくしなければならい、それにインサイドギヤを組み込むスペースが狭すぎる、で断念。 部品待ちで停滞するのが嫌で、パーツを仕込みました。 タミヤのプーリーセットLです。某市内に残る正統派プラモ屋で購入しました。 ピット下に付き出たシャフトに取付けました。これを2段で減速させてDC12Vモーターにベルトを架けて、パワーパックで駆動させる構想です。 たぶん騒音も少なくスムーズに動いてくれると期待しているのですが、不安要素はベルトが滑ること、ゴムベルトが切れる事です。 それが嫌ならギヤを使えば良いのですが、こちらは高価になるので、まずはプーリーを使ってみます。ダメならギヤに変えれば良い。 ピット下からの出っ張りも最大7mmです。これならピット部分と合わせて40mm以内に収まります。それなら5mm枠板を削って40mmにすればクラブモジュールとの段差は10mmに収まります。それなら勾配もかなり緩くできます。 気になっていた、転車台のツバ部分と上板との段差を埋めるためのスペーサーをt1.0プラ板で作ってみました。 ノギスで測ると段差は1.5mmありますが、1.5mmのスペーサーでは桁上線路が低くなってしまいます。桁上の線路面に合わせるにはt1.0がいいみたいなので、これで様子を見ます。 早く線路を固定したいですが、先に駆動系を作らなければなりません。 R6/12/18まで いよいよ令和6年も暮れようとしています。今週末はクラブの総会忘年会で、来週の労働が終わればいよいよ年末年始休暇に突入です。連休が待ち遠しい。 ここのところは車両作りからは離れてターンテーブル周りの工作を続けています。 桁の回転部分に軸受けを仕込みました。 TAMIYAの六角軸を使うので、それ用の回転ブッシュです。慎重に穴を広げてはめ込みました。プーリーに掛けるゴムのテンションで、お皿のプラが削れてしまう懸念に対しての対策のつもりです。 桁上線路用の電気接点材を仕込みました。 オリジナルの仕組みを使っていますが、まだレールの片側だけです。もう片側はシャフトから接点を取り出すのですが、シャフト長が足りないので付け替えが必要です。 2段プーリーをモーターに掛けて回してみたところ、思ったより全然減速されず、動作もぎこちなく滑りもある様子なのでプーリードライブをやめてギヤドライブに変更することにしました。 プーリーを大径歯車に替えようかとも思いましたが、素人では難しそうだったので出来るだけ既製品を使うこととし、TAMIYAのシャフトドライブユニットを試してみることにしました。 ところが心当たりのプラモ屋を何軒か回ってみましたが置いていません。最後に館林の明和模型に無ければ通販かなと思いましたが、幸いゲットすることができました。思い立った時に直ぐに手に入って有難かったです。 なかなか手に入らない現実を知ると、売っているお店は「やるな」と評価が上がります。 早速シャフトドライブを使ってみましたが、思ったよりも大きくて45mmの台をオーバーしてしまいます。出来るだけ薄くするために方々の出っ張りを落としました。 上がオリジナル、下が加工後です。 組み立ててみました。 シャフトとギヤボックスの取付足を詰めれば、何とか45mmに収められます。 不格好ですが、何とかギヤドライブできそうですが、どうしても台枠の深さは45mm必要になりました。 R7/03/29まで 土曜日は午前中に洗濯したいのですが、今日は朝からレイニーデイなので明日に持ち越し。東京は桜が開花してこれからインバウンドも増えようという時期ですが、この雨で少し持ち越しですかな。 駆動関係の工作を進めて、電気配線関係の部品を買ってあるのだけど、コントロールパネルをどう作ろうかというところで止まってしまっています。気分を変えてデゴイチを作ったりしていたのですが、ふいに小さい機関車が似合う18m級の転車台が欲しくなって、これまた気分転換でポチってしまいました。 ペーパー製なのでサクサク作れたのだけど、橋枕木というものを知ってスクラッチしてみたらなかなか雰囲気が良い。 これに味を占めて、20m級のフクヤの転車台にも橋枕木を敷いてみることにしました。 作り方は18m級転車台で作った時と同じ手段です。 ボール紙に両面テープを貼って、ミニサーキュラーソウで2.5mm角×3mmにカットした枕木を7mmピッチで貼っていきます。 次はアングル取付ですが、今回はKSモデルのアングルで作ってみることにします。・・・ついでにセキを増備^^ 綺麗に付けられました。 使ったアングルは1.0×1.0×0.2mmです。0.8x0.8×0.2mmが繊細で良いかなと思うのですが、φ0.5穴がうまく開けられませんでした。アングルの長さがピッタリだと思っていたのですが、18m級転車台と長さが大して変わりません。あれ? やっぱりどこかで寸法を間違えていたみたいで、枕木数本が足りなかったので、ミニサーキュラーソウで短冊1本分を量産しました。数本ならレザーソウで良いかなと思ったのですが、精度に問題が出そうだったので機械を使いました。 枕木3本分を追加します。 敷き終わりました。こうして見るとやはりサイズに差が出ます。と言ってもフクヤの20m級は274mmなので約22m相当なのですが。模型のC62を載せようとすると、機炭間が延びているので、実機の20m級だと乗らないのです。 フクヤのオリジナルと比べてみます。 オリジナルといっても、遣っているのはシノハラの13mm用フレキでしたので、並枕木ですね。微妙に枕木の間隔と高さが違います。 オリジナルの線路を再利用するために枕木から外しました。ちゃんと塗装してあったのですね。 レールをスパイクして歩み板を載せてみました。良い感じです。 さっそく転車台に載せてみたのですが、線路を180度回転させると線路がズレます。あれ? 転車台の中心線に合わせて敷いたのに?オリジナルは確かズレは無かったはず、芯がズレた? 転車台の中心を割り出して、そこを中心に線路を敷けば良いはず。 ピットに乗せた状態で芯を出してみると、0.5mm程度かな、転車台の中心からずれていることが分かりました。この中心を基に、中心線よりもコンマ数ミリ程度シフトして敷設して、やっとずれが解消できました。 周りの線路を仮付けしました。 橋枕木にしたのでレール面が僅かに上昇しましたので、周りの線路も下駄を履かせなければなりません。その前に線路を配置して、配線を台枠下に出さなければです。 一日の工作が終わったら定位置に配置して様子を見ます。 いい感じです。やっぱり橋枕木にしてよかった。 R7/03/31まで カイシャで横行する、ブルシットジョブで荒んだ心を修復すべく工作に励みます。あ~、宝くじ買わないと、とてもやってられん。 橋枕木の採用で変わった、レール面の高さを揃えるためにシム板を噛ましました。 シム板といっても工作用紙を3cm幅の短冊にして敷いただけ。段差が出来ている、片側だけです。こんな工作でも転車台近くの線路が混み合う部分は、現合で何回も作り直したのでそこそこ時間かかっています。 短い部分にC55流線型のテンダーを置いてみるだけで楽しい。 もっとどんどん線路を敷いていきたい。 R7/04/11まで 満開の桜も葉が出て来始め、朝の電車内が混み始めました。新学期が始まったからですが、毎年この時期は何故か混むのです。もう少し経つと空き始めるのですが、細君曰く、部活で早い電車に乗る学生が増えるからではないかと。なるほど。 アタシはと言えば、この季節は年度始めでそれなりにバタバタで、落ち着かない日々です。この週末も仕事を持ち帰ってしまう始末、早くリタイヤして気ままに過ごしたい。 GWの運転会に向けてせめて線路を敷き終わるところまでは持って行きたい。配線をどうまとめるかの目途が立っていないのだけど、このまま停滞するのもナニなのでとにかく進めることにしました。 転車台の桁と接続する線路に段差が出来てしまうので、シム板を敷きます。段差は0.8mmくらいなので工作用紙2枚が丁度良いようです。工作用紙で大丈夫か不安ですが、何と言っても鋏カッターでサクサク進められるのが魅力です。 位置決めをしたら木工用ボンドで貼り付けました。ところが、木工用ボンドは水性なので、工作用紙が水分を吸収して端が反ってしまったりで、ビシッとしてくれません。工作用にの端にボンドを付けるようにして、板に押し付けて何とか接着できました。 レールに電線を半田付けします。本当はジョイナーに半田付けして、それを差し込むのが良いのかもしれませんが、ジョイナーを持っていないので。模型界のアスクルで買おうとしたのですが品切れ・・・エコーだったらあったかしら。 使用する電線はスピーカーケーブルを試してみましたが、こんなに太くなくて良かったかも。 枕木を戻しておきます。 工作用紙の上に、線路をしいていきます。電線はキリで開けてシャーシリーマーで広げた穴に差し込み、レールはφ0.5で下穴を開けてスパイクを打ち込んで固定しました。スパイクが小さいので保持が難しく、意外と手こずりました。 台枠に収まる5本をまず敷設しました。良い感じです。 桁と線路の距離は出来るだけ近くしました。 バラストを撒きました。モーリンの#452(1/80バラスト ローカルⅡ)ですが、ちょっとローカル過ぎてさび色が強いかな。枕木とレールも塗装していないので浮いてしまっています。 霧吹きでバラストを湿らせて、水で溶いた木工用ボンドを垂らしました。完全に溶けずに残った木工用ボンドが白く残っています。最近はKATOあたりでもっと溶けやすいボンドがあるのだとか。そう言えば買ってあったかも。 線路を塗りました。水性塗料のウッドブラウンを筆塗りです。バラストも少し変化を付けたかったのでモーリンの#451(1/80バラスト ローカル)を撒きました。 機関車を置いてみました。まあまあですかな。 いよいよ扇形庫のモジュールへ線路を敷こうと思います。 切断する部分がわかるようにマステを貼って、 切断しました。 もちろん線路の切断は糸鋸で、枕木はレザーソウです。 切断した線路をスパイクしました。 車両を転がして、ちゃんと脱線しないか確認しながら敷設します。 同様にして線路を敷いていきます。扇形庫は精々5線程度のものにして、屋外に駐機する線を4線か5線にするつもりです。線路が足りないから芋ンで買って来なきゃ。 切断面、我ながらスパッと切れています。これを台の縁に敷くので、運搬だとかで引っかけないか不安です。どう保護するかも課題で、今はアングルを被せてネジ止めが良いかなと思っています。 転車台の周りはバラストが踏み固められてあまりない、と聞いたので石膏を撒こうと思います。 D517で錘を鋳造した時に買ったものだから、何と16年前!我ながら物持ちが良いですなあ。・・・だから家が片付かないのですがorz R7/04/20まで 4月は毎年忙しいのだけど、今年は、この一週間は久々にとても忙しかった。模型製作には全く手が出せないどころか、午前様になるまで残業してみたり、それでも仕事が終わらなかったり。 アラカンのこの歳になって、そんなに働かせるなよって感じ。だからかどうか、最近動悸が激しい時があって、カミさんはすぐに病院に行けと。そうね、先週で仕事の山は越えたから、今週は行けるかもね。 先々週の記録残りです。 石膏を水に溶いて、水性絵の具での緑色と赤色と黒色を混ぜて茶色に着色して、シャバシャバ状態にして、線路に滴下しました。色味はイマイチですが、踏み固められた感じは出せそうです。 色味が気に入らないし、もう少し広範囲に石膏を敷こうと思います。 再び石膏を水に溶いて、 「転車台周りのバラストは黒っぽかった」という先達の話を聞いたので、茶色じゃなくて黒色の絵の具を混ぜてみました。 一晩経って乾いてみると、 全体に白っぽくなってしまいます。 気に入らないので、黒色絵の具で塗り重ねますと、 良い感じです。 こんなイメージでいいかなと思うのですが、一晩経つとまだ白っぽく石膏の地色が出てしまいます・・・。 続きます。 |